Chronologie de la Commune de Paris

Pour un article plus général, voir Commune de Paris.

La chronologie de la Commune de Paris liste les principaux événements survenus pendant l'insurrection de la Commune de Paris, entre le 18 mars et le [1],[2].

De nombreux événements préalables qui se sont déroulés pendant le siège de Paris par les troupes prussiennes contribuent à expliquer le déclenchement de la Commune.

Les différences de dates qui peuvent être constatées, entre la chronologie ci-dessous et d'autres mentionnées par ailleurs, surtout pour les décrets, peut être due à l'écart entre la prise de décision et son officialisation par sa publication, souvent le lendemain, au Journal Officiel.

1870

Janvier

- : assassinat du journaliste Victor Noir par le prince Pierre-Napoléon Bonaparte[3].

Juillet

Article détaillé : Guerre franco-allemande de 1870.

- : l'Empire français déclare la guerre à la Prusse[3].

Août

- : manifestation contre l'Empire à Paris[3].

- : le maréchal Bazaine est encerclé à Metz[3].

Septembre

Articles détaillés : Siège de Paris (1870-1871) et Chronologie du siège de Paris (1870-1871).

- : Napoléon III capitule à Sedan[3].

- : proclamation de la République et formation du Gouvernement de la Défense nationale[3].

- : le Gouvernement de la Défense nationale nomme les maires d'arrondissements.

- : création du Comité central républicain des Vingt arrondissements.

- et : entrevue de Ferrières. Le ministre français des Affaires étrangères Jules Favre et le chancelier allemand Otto von Bismarck se rencontrent en vue de concilier leurs points de vue sur le traité de paix qui devra mettre fin à la guerre. Leur rencontre sera un échec et va relancer la guerre[3].

- : début du siège de Paris par les Prussiens[3].

Octobre

- : échec de la manifestation du Comité central républicain des Vingt arrondissements en vue d'obtenir des élections municipales à Paris.

- : échec de la manifestation protestant contre la politique jugée capitularde du Gouvernement de la Défense nationale.

Novembre

- : la politique du Gouvernement de la Défense nationale est approuvée par plébiscite[3].

- et : déroulement des élections municipales à Paris.

Décembre

- : échec de la sortie de Champigny[3].

1871

Janvier

- 6 janvier : Publication de la seconde Affiche Rouge, qui demande la création d'une Commune à Paris.

- 19 janvier : À Buzenval échec sanglant de l'offensive contre les Prussiens, que le général Trochu, gouverneur militaire de Paris et président du gouvernement provisoire, a imaginée pour « calmer » les Parisiens les plus bellicistes.

- 22 janvier : manifestation insurrectionnelle place de l'Hôtel de Ville. Les soldats du général Vinoy tirent et font une trentaine de morts parmi les manifestants.

- 26 janvier : les Allemands cessent le bombardement de Paris.

- 28 janvier : annonce officielle de l'armistice franco-prussien.

- 29 janvier : Paris capitule, l’armistice est proclamé.

Février

- 8 février : Élections au suffrage universel des députés d'une Assemblée nationale majoritairement monarchiste et pacifiste. Quatre députés socialistes révolutionnaires sont élus à Paris (sur 43 au total).

- 19 février : Adolphe Thiers, chef du pouvoir exécutif, présente le nouveau gouvernement devant l'Assemblée nationale réunie à Bordeaux.

- 24 février : 2 000 délégués de la Garde nationale se réunissent au Vauxhall d'été. Manifestations place de la Bastille.

- 26 février : signature du Traité préliminaire de paix.

Les canons, sans gargousses, de la Garde nationale sont rassemblés à Belleville et à Montmartre.

Mars

-

Les canons de Montmartre. -

Pièce d'artillerie positionnée à l'angle de la rue de la Fontenelle et de la rue de la Bonne à Montmartre -

Panneau Histoire de Paris

Le parc d'artillerie de Montmartre

- 1er mars : ratification par l'Assemblée nationale du Traité préliminaire de paix.

Les Prussiens défilent sur les Champs-Élysées. - 3 mars : création d'un Comité exécutif provisoire de la Garde Nationale.

- 6 mars : Thiers nomme le général Aurelle de Paladines, commandant en chef de la Garde nationale.

- 8 mars : échec de la tentative gouvernementale d'enlever les canons de la place Vendôme

- 10 mars : l'Assemblée nationale décide de se transférer de Bordeaux à Versailles et non à Paris, par crainte de troubles révolutionnaires.

Elle vote la fin du moratoire des dettes, des effets de commerce et des loyers, accablant ainsi la population parisienne sans le sou.

Elle supprime la solde de 30 sous des gardes nationaux. - 11 mars : le général Vinoy, commandant en chef de l'armée de Paris, suspend 6 journaux républicains ; parmi ceux-ci, Le Père Duchêne, Le Vengeur[4], La Bouche de fer[5], Le Cri du peuple[6] et Le Mot d'ordre[7],[8].

Auguste Blanqui et Gustave Flourens sont condamnés à mort par contumace pour leur participation à la tentative insurrectionnelle du 31 octobre à Paris. - 14 mars : le Paris-Journal, d'Henry de Pène, publie, dans un article intitulé « Le Grand Chef de l'Internationale », une lettre écrite par Karl Marx à Auguste Serraillier. Immédiatement après la publication, Karl Marx déclare dans le The Times, le Courier de l'Europe, le Zunkunft de Berlin, etc., que cette lettre était totalement fausse et était une fabrication du Paris-Journal et de son journaliste Henry de Pène son véritable auteur.

- 15 mars : création du Comité central de la Garde nationale.

- 16 mars : Thiers s'installe à Paris dans le but de « pacifier » la capitale. Il nomme le général Valentin à la Préfecture de Police.

- 17 mars : Auguste Blanqui est arrêté dans le Lot.

Selon Jules Claretie les pièces d'artilleries aux mains de la Garde nationale sont localisées comme suit :

- 171 canons à Montmartre

- 10 à Clichy

- 43 à La Chapelle

- 52 aux Buttes-Chaumont

- 31 salle de la Marseillaise (51 rue de Flandre)

- 22 à Belleville

- 42 à Ménilmontant

- 30 place des Vosges

- 18 mars : sur ordre du gouvernement et d'Adolphe Thiers des détachements de l'armée régulière se mettent en marche à partir de 3 heures du matin et cernent les quartiers ou sont entreposés les canons pour récupérer ces derniers. Du côté de Montmartre, le point le plus important, sur les boulevards de Clichy, de Rochechouart et les rues Houdon, Lepic, Germain-Pilon, des Martyrs, place Pigalle… des mitrailleuses sont braquées du côté de Montmartre et occupés des piquets d'infanterie[9] des 45e, 46e et 137e de ligne.

Vers 6 h du matin, d'anciens sergents de ville costumés en gardes nationaux surprennent les détachements qui campaient sur la butte Montmartre et s'emparent des parcs d'artillerie.

À 6 h 30, 3 coups de canons, tirés à blanc, annoncent à la troupe qu'ils peuvent venir prendre les canons. Quelques pièces sont descendues, mais des gardes nationaux du Comité Central accompagnés d'un grand nombre femmes s'opposent à leur enlèvement, et les remontent à leur parc.

À 9 h, des coups de feu sont tirés, la foule se replie, puis on aperçoit des gendarmes à pied et des soldats des 46e et 88e de ligne portant crosse en l'air.

Le général Lecomte aurait donné l'ordre aux gendarmes de repousser les gardes nationaux et qu'un coup de feu avait été tiré sans que l'on sache par qui, puis que des gendarmes, des gardes nationaux et des soldats de la ligne se seraient tirés dessus mutuellement et que finalement les régiments de ligne avaient refusé de marcher contre la garde nationale et s'étaient débandés tandis que la cavalerie et la gendarmerie avaient été contraint de se replier. Durant toute cette confusion, le général Lecomte était enlevé de son cheval par les gardes nationaux et conduit au Château-Rouge, où se réunissaient des commandants de bataillons de Montmartre et des membres du comité directeur de la butte.

Le général Clément-Thomas ayant appris que le général Lecomte avait été saisi par les insurgés, il se mit à sa recherche. C'est ainsi qu'il arriva vers 17 h sur la place Pigalle, habillé en bourgeois. L'un des fédérés l'ayant reconnu à sa grande barbe blanche, il fut emmené vers la rue de la Fontenelle (ancienne rue des Rosiers, actuelle rue du Chevalier-de-La-Barre). Le général Clément-Thomas fut amené en premier dans le jardinet où il fut exécuté. Le général Lecomte est passé par les armes par les soldats du 88e de ligne.

Les parisiens des quartiers Est et Centre se soulèvent. Adolphe Thiers et les autres ministres présents quittent Paris pour Versailles. - 19 mars : le Comité central de la Garde nationale annonce la tenue d'élections pour désigner un Conseil de la Commune. Le gouvernement confie l'administration de Paris aux maires et députés de la capitale.

- 20-21 mars : à Versailles la délégation des maires en vue d'une conciliation se fait huer par l'Assemblée.

Jules Favre, vice-président du conseil des ministres insulte Paris. - 21 mars : les troupes versaillaises occupent le fort du Mont-Valérien.

Manifestation des Amis de l'Ordre boulevard des Italiens, porte Saint-Denis, rue Vivienne et place de la Bourse. - 22 mars : Une seconde manifestation, violente, des Amis de l'Ordre, hostiles à l'insurrection, qui hurlent « Vive l’ordre ! À bas le Comité central ! À bas les assassins ! », est arrêtée dans le sang par des gardes nationaux, place Vendôme, faisant une trentaine de victimes. Terrorisée, une partie de la population, notamment des quartiers aisés de l'Ouest, quitte Paris.

- 23 mars : proclamation des Communes de Marseille et de Lyon.

- 24 mars : proclamation des Communes de Narbonne et de Saint-Étienne. Fin de la Commune de Lyon.

- 25 mars : proclamation de la Commune de Toulouse.

- 26 mars : proclamation de la Commune du Creusot.

Élections pour le Conseil de la Commune de Paris. - 28 mars : installation du Conseil de la Commune de Paris à l'Hôtel de Ville. Proclamation de la Commune de Paris.

Fin des Communes de Saint-Étienne, de Toulouse et du Creusot. - 29 mars : la Commune décrète que les loyers dus depuis le moratoire du 13 août 1870, sont annulés ; la vente des objets déposés au Mont-de-piété est suspendue. La conscription militaire et l'armée de métier sont abolies.

- 31 mars : fin de la Commune de Narbonne.

Avril

- 2 avril : la Commune décrète la séparation de l'Église et de l'État, le budget des cultes est supprimé.

Les traitements des fonctionnaires ne pourront plus dépasser 6 000 francs annuels.

La Commune décrète la mise en accusation du gouvernement de Thiers.

À Courbevoie, les troupes versaillaises attaquent les Communards, qui se replient sur Neuilly. - 3 avril : les Communards lancent une attaque en direction de Versailles, soldée par une défaite de la Commune de Paris à la bataille de Meudon.

Gustave Flourens est tué à Rueil-Malmaison par un gendarme. - 4 avril : l'offensive des Communards échoue à Châtillon, environ 1 500 hommes sont emmenés prisonniers à Versailles.

Proclamation d'une Commune à Limoges, aussitôt étouffée.

Fin de la Commune de Marseille.

Gustave Paul Cluseret est nommé délégué à la Guerre. - 5 avril : la Commune suspend Le Journal des Débats Politiques et Littéraires[10] et La Liberté, journaux considérés comme pro-versaillais

- 6 avril : la Commune vote le décret des otages[11].

Arrestation des personnes complices du gouvernement Thiers.

La Commune décrète le désarmement des Gardes nationaux anti-communards.

Gustave Courbet publie un appel aux artistes à se rassembler pour le 14 avril. - 8 avril : la Commune décrète le versement d'une pension à tous les blessés. Elle est étendue aux veuves et aux orphelins des Gardes nationaux tués au combat le 10 avril.

- 9 avril : le Conseil de la Commune réaffirme l'obligation de la déclaration préalable pour la presse.

- 11 avril : la Commune décide la création d'un conseil de guerre.

Des femmes de Paris s'emparent d'une guillotine et la brûlent place Voltaire.

- 12 avril : la Commune décide de suspendre les poursuites judiciaires concernant les échéances (loyers, effets de commerce...).

L'archevêque de Paris, Georges Darboy, otage de la Commune, écrit à Thiers pour protester contre les exécutions sommaires de Communards prisonniers et proposer son échange contre Auguste Blanqui prisonnier à Morlaix sur ordre de Thiers.

La Commune interdit Le Moniteur Universel, journal considéré comme pro-versaillais.

La Commune décide la démolition de la Colonne Vendôme - 13 avril : Première assemblée de la fédération des artistes à l'amphithéâtre de l'école de médecine. Gustave Courbet est élu président de cette fédération.

- 14 avril : la Commune interdit les arrestations arbitraires.

Prise de la redoute de Gennevilliers et début du bombardement d'Asnières, où sont stationnées des troupes de la Commune, par l'artillerie versaillaise (il durera jusqu'au 17 avril) - 16 avril : la Commune fait recenser les ateliers abandonnés et favorise la création de coopératives ouvrières.

La Commune décide un délai de trois ans pour le remboursement des échéances et des dettes.

Élections complémentaires au Conseil de la Commune. - 17 avril : la commission des barricades édite une affiche (no 167), signée Gaillard père, appelant les citoyens à se mobiliser pour la construction des barricades.

- 18 avril : la Commune décrète que toute arrestation doit faire l'objet d'un procès-verbal.

- 19 avril : la Commune fait une « Déclaration au peuple français » où elle expose son programme.

- 20 avril : la Commune interdit le travail de nuit chez les boulangers (applicable le 27)

- 21 avril : les francs-maçons tentent une conciliation entre la commune et le gouvernement Thiers.

- 22 avril : la Commune organise les boucheries municipales

- 23 avril : Thiers organise le blocus du ravitaillement de Paris

- 25 avril : à Belle-Epine près de Villejuif, un officier de chasseur à cheval des troupes versaillaises exécute personnellement sans jugements quatre soldats communards prisonniers.

La Commune décide la réquisition des logements vacants pour y loger les victimes des bombardements faits par les troupes versaillaises.

La Commune décide de réorganiser les Poids et mesures - 28 avril : la Commune supprime le système des amendes par lesquelles les patrons pénalisaient leurs salariés.

Mai

-

Une du journal Le Fils du père Duchêne illustré du 30 avril : Dombrowski sabre à la main mettant en déroute les Versaillais.

Un bon bougre!... nom de dieu!... -

Une du journal Le Fils du père Duchêne illustré du 3 mai :

Le dictateur Thiers.

Thiers chevauchant un escargot en route pour Paris.

En avant!... foutre de foutre!...et gare aux Parisiens!...

- 1er mai : création, par la Commune du Comité de salut public.

Louis Rossel est nommé Délégué à la Guerre après la révocation de Cluzeret. - 2 mai : la Commune abolit le serment politique et professionnel pour les fonctionnaires.

- 3 mai : Parution du numéro 4 du Fils du père Duchêne illustré.

Les versaillais reprennent la redoute du Moulin de Saquet dans des combats qui feront 150 morts[12]. - 4 mai : la Commune interdit le cumul des traitements.

- 5 mai : la Commune supprime sept journaux parisiens considérés comme pro-versaillais et décide la destruction de la Chapelle expiatoire, commémorant la mort de Louis XVI. La Commune disparaîtra sans que cette décision ne soit exécutée.

- 6 mai : Thiers refuse la tentative de conciliation entreprise par la Ligue d'union républicaine des droits de Paris.

Décret de la Commune autorisant le dégagement gratuit des objets déposés au Mont-de-Piété pour moins de 6 francs. - 7 mai : Parution du numéro 5 du Fils du père Duchêne illustré.

- 8 mai : Thiers adresse une proclamation aux Parisiens par voie d’affiche. Il leur demande leur aide pour mettre fin à l’insurrection et les informe que l’armée régulière va devoir passer à l’action dans la ville elle-même.

- 9 mai : le fort d'Issy tombe aux mains des troupes versaillaises

- 10 mai : Charles Delescluze est nommé Délégué à la Guerre en remplacement de Rossel démissionnaire.

Les biens parisiens de Thiers sont saisis.

Parution du numéro 6 du Fils du père Duchêne illustré.

La paix franco-allemande est signée à Francfort. Par le traité de Francfort, la France perd l'Alsace et une partie de la Lorraine et doit verser 5 milliards de francs d'indemnités (4,9 sont récoltés par une souscription nationale ouverte le 27 juin). À la suite de ce traité, environ 160 000 Alsaciens et Lorrains, refusant de devenir Allemands, quittent les provinces perdues et s'installent sur le territoire français. - 11 mai : décret de la Commune ordonnant la démolition de la maison parisienne de Thiers. La Commune supprime 5 journaux.

- 13 mai : Les troupes versaillaises occupent le fort de Vanves.

- 14 mai : A 5 heures 30 du matin, le fort du Mont-Valérien ouvre le feu sur la porte Maillot.

Thiers refuse la proposition d'échanger les 74 otages de la Commune contre le seul Auguste Blanqui emprisonné à Morlaix.

Création du Territoire de Belfort à partir de l'unique arrondissement du Haut-Rhin non annexé par l'Empire allemand.

Parution du numéro 7 du Fils du père Duchêne illustré.

-

Barricades à la porte Maillot en 1871.

Barricades à la porte Maillot en 1871. -

Porte Maillot, vers l'avenue de la Grande-Armée en 1871

Porte Maillot, vers l'avenue de la Grande-Armée en 1871 -

Porte Maillot, vers l'avenue de la Grande-Armée en 1871

Porte Maillot, vers l'avenue de la Grande-Armée en 1871

- 15 mai : Crise ouverte entre la majorité et la minorité du Conseil de la Commune. Les minoritaires publient un manifeste.

- 16 mai : La Commune met à bas la statue de Napoléon place Vendôme.

- 17 mai : Explosion de la cartoucherie de l'avenue Rapp, attribuée par certains Communards à un sabotage.

La Commune décrète l'égalité des enfants légitimes ou naturels, des épouses et des concubines pour la perception des pensions.

Parution du numéro 8 du Fils du père Duchêne illustré. - 18 mai : L'Assemblée nationale, siégeant à Versailles vote la ratification du traité de Francfort.

Le Comité de Salut public de la Commune supprime dix journaux. - 19 mai : La Commune décrète que les fonctionnaires ou les fournisseurs de la Commune qui seront accusés de concussion seront traduits devant une Cour martiale où ils encourront la peine de mort. Arrestation des Dominicains du couvent d'Arcueil, soupçonnés d'aider les troupes régulières.

Le Comité central républicain des Vingt arrondissements disparaît. - 21 mai : Un projet de Commune de Besançon est définitivement arrêté, mais sera abandonné avec la précipitation des événements les heures suivantes[13]. Grâce à l'aide d'un piqueur des Ponts-et-Chaussées de Paris, Jules Ducatel, les troupes régulières entrent dans Paris par la porte du Point-du-Jour[14],[15]. C'est le début de la Semaine sanglante.

Parution du numéro 9 du Fils du père Duchêne illustré.

Articles détaillés : Ordre de bataille de l'armée versaillaise, Semaine sanglante et Incendies de Paris pendant la Commune.

-

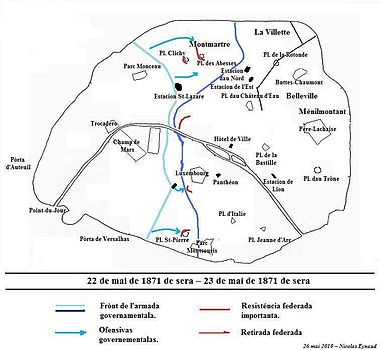

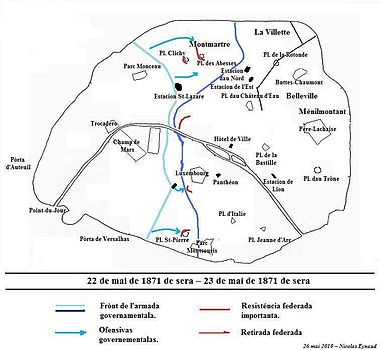

Du 21 mai au 22 mai au matin -

Du 22 mai au matin au 22 mai au soir

- 22 mai : Les troupes versaillaises contrôlent les Champs-Élysées, les quartiers Saint-Lazare et Montparnasse.

- 23 mai : Les troupes versaillaises occupent Montmartre.

Débuts des grands incendies qui vont ravager certains monuments parisiens (Palais des Tuileries).

Parution du dernier numéro du Père Duchêne (numéro 68).

-

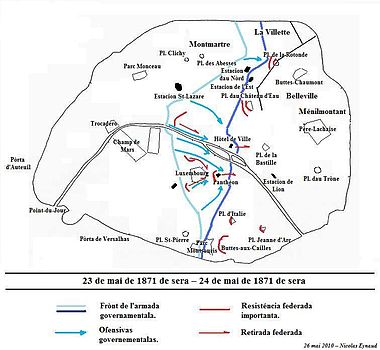

Du 22 mai au soir au 23 mai au soir -

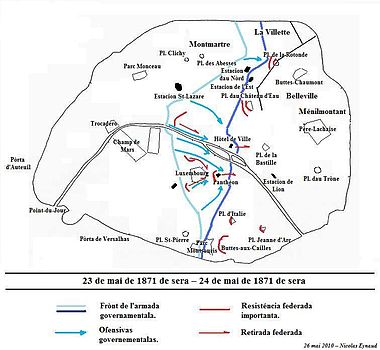

Du 23 mai au soir au 24 mai au soir

- 24 mai : Les versaillais contrôlent le Quartier latin et multiplient les exécutions sommaires.

L'Hôtel de Ville et la préfecture de Police sont incendiés.

Des Communards font exécuter six otages dont l'archevêque Georges Darboy.

Parution du dernier numéro (10) du Fils du père Duchêne illustré. - 24 et 25 mai : Bataille de la Butte-aux-Cailles

- 25 mai : Cinq dominicains d'Arcueil et neuf employés du couvent sont abattus.

Combats vigoureux Place du Château d'Eau.

Mort de Charles Delescluze.

-

Du 24 mai au soir au 25 mai au soir -

Du 25 mai au soir au 26 mai au soir

-

Barricade du passage Raoul (côté boulevard Richard-Lenoir) -

Barricade de la rue du Faubourg-Saint-Antoine (côté rue de Charonne) -

Barricade située à l'angle des boulevards Voltaire et Richard-Lenoir. -

Barricade située à l'angle des rues de Rivoli, Saint-Florentin et place de la Concorde. -

Barricade située à l'angle des rues de Rivoli, Saint-Florentin et place de la Concorde. -

Barricade située à l'angle de la rue Royale et de la place de la Concorde. -

Barricade située place Vendôme avec au fond la place de l'Opéra. -

Barricade située place Vendôme au débouché de la rue de Castiglione. -

Barricade située rue Sedaine. -

Barricade située rue d'Allemagne. -

Barricade située rue de la Chapelle (vue de la place de la Chapelle). -

Barricade située rue des Amandiers (vue du boulevard de Ménilmontant). -

Barricade située rue de la Bonne. -

Barricade située rue de Flandre. -

Barricade située rue Saint-Sébastien. -

Barricade située avenue Victoria.

- 26 mai : Le Faubourg Saint-Antoine est contrôlé par les versaillais.

Rue Haxo, la foule massacre 11 religieux, 35 gendarmes et quatre mouchards du Second Empire.

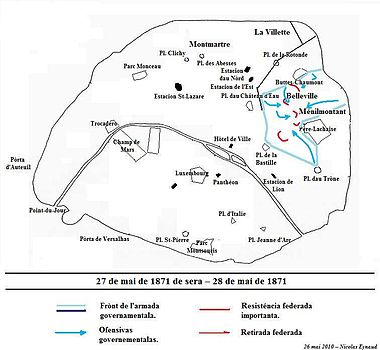

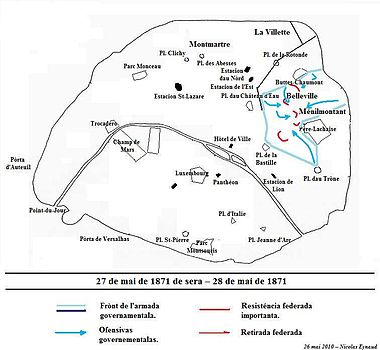

Exécution, par les versaillais, de Jean-Baptiste Millière, fusillé à genoux sur les marches du Panthéon de Paris. - 27 mai : Durs combats dans Belleville, au cimetière du Père-Lachaise et aux Buttes-Chaumont.

-

Du 26 mai au soir au 27 mai au soir -

Du 27 mai au soir au 28 mai.

- 28 mai : en début d'après-midi, fin des combats dans Belleville.

À 16 heures, chute de la dernière barricade, à l'angle des rues Ramponeau et de Tourtille[16].

Mort d'Eugène Varlin.

Exécution des défenseurs de la Commune de Paris devant le mur des Fédérés. - 29 mai : reddition du fort de Vincennes, dernier bastion communard[16],[17].

Fin de la Commune de Paris.

Procès, exécutions et déportations de prisonniers communards vont commencer. - 30 mai : Exécution à Vincennes à 5h00 du matin (après un procès sommaire) des 9 officiers ayant donné leur reddition la veille au château de Vincennes : OKOLOWICZ Charles, - DELORME Hyppolite, Louis, Vincent, BAGRATION Alexandre, Constantin, Edouard, VAYAN Alfred, VIELLET Jean-Claude, REVOL Alexandre, Victor, BOURDIEU Jean, LEPECHEUX Charles, Eugène et VANDERBUSSCHE François, Armand (rapport de police du capitaine de gendarmerie Handebourg, commandant l’arrondissement de Vincennes, Cabinet du 1er bureau).

- Karl Marx écrit un pamphlet au nom du Conseil général de l'Association internationale des travailleurs, défendant vigoureusement la Commune de Paris qui vient tout juste de succomber sous la répression : La Guerre civile en France, daté du 30 mai.

-

Derniers combats au cimetière du Père-Lachaise.

Tableau de Félix Philippoteaux.

Novembre

- 28 novembre : Exécutions de Louis Rossel, ancien délégué à la Guerre de la Commune, de Théophile Ferré, compagnon de Louise Michel, et du sergent Pierre Bourgeois au camp de Satory[18].

Après 1871

- : L'Assemblée nationale vote la loi qui reconnaît la construction de la Basilique du Sacré-Cœur comme d'utilité publique. Sa construction avait été décidée avant la Commune, pour racheter ce que les catholiques conservateurs considéraient comme un siècle de déchéance morale ; mais la Commune, à laquelle ils étaient opposés, vient renforcer leurs vues

- 1880 : loi d’amnistie, succédant à une grâce votée l’année précédente

- 1923 : fin de la construction de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.

- 1971 : centenaire de la Commune de Paris.

- 2021 : cent-cinquantenaire de la Commune de Paris.

Notes et références

- ↑ Paris en mai 1871. Plan indiquant les opérations de l'armée contre l'insurrection / dressé par L. Meunier ; et P. Rouillier

- ↑ Charles Proles Commune de Paris, 1871, La semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871

- ↑ a b c d e f g h i et j Cité dans le Dictionnaire de la Commune de Bernard Noël.

- ↑ L'imprimerie du journal Le Vengeur était situé au no 13 rue du Croissant. 2 numéros furent sortis du 8 au 11 mars 1871.

- ↑ Le siège du journal La Bouche de fer était situé au no 16 rue du Croissant.

- ↑ Le siège du journal Le Cri du peuple était également situé au no 13 rue du Croissant.

- ↑ Le siège du journal Le Mot d'ordre était situé au no 8 rue du Croissant

- ↑ parisrevolutionnaire.com

- ↑ Piquet de cavalerie ou d'infanterie : Groupe de cavaliers ou de soldats qui devaient être prêts à partir au premier signal. Les chevaux étaient au piquet, prêts à être détachés.

- ↑ Journal des débats politiques et littéraires, année 1871

- ↑ Texte du « Décret des otages » du 2 prairial An 79

- ↑ Jacques Dimet, Vitry-sur-Seine d'hier et d'aujourd'hui, Éditions Messidor, , 173 p. (ISBN 9782209061396), p. 101

- ↑ Arthur Lehning, Œuvres complètes de Bakounine: Michel Bakounine sur la guerre franco-allemande et la révolution sociale en France 1870-1871, Éditions Champ Libre, 1979, page 109.

- ↑ Porte du Point du Jour/1870-1871.

- ↑ Feuille 44/Pont du point du jour (22 mai 1871)/Porte de St. Cloud (22 mai 1871)

- ↑ a et b Eloi Valat et Jean-Marie Borzeix, Le Journal de la Commune, Bleu autour, , 151 p. (ISBN 978-2-912019-67-7, présentation en ligne), p. 9.

- ↑ Luce Gaume et Emmanuel Pénicaut, Le Château de Vincennes : une histoire militaire, N. Chaudun, (ISBN 978-2-35039-059-8, présentation en ligne), p. 171.

- ↑ André Guérin, La Folle Guerre de 1870, Hachette, 1970, p. 333.

Voir aussi

Bibliographie

- La Commune à Paris, de Charles Virmaître, 1871 [Disponible sur Gallica]

- Bernard Noël (en frontiscipe dessin de Ernest Pignon-Ernest), Dictionnaire de la Commune, Coaraze, L'Amourier éditions, coll. « Bio », (1re éd. 1971), 799 p. (ISBN 978-2-36418-060-4, ISSN 2259-6976, présentation en ligne) — Sans les illustrations N&B de la 1re édition.

- Georges d'Heylli : Journal d'un habitant de Neuilly pendant la Commune : le château, les habitants, les ruines

- Georges Guillaume : Souvenirs d'un garde national pendant le siège de Paris et pendant la Commune par un volontaire suisse en 2 parties

- Histoire de la Révolution de 1870-1871 en 2 volumes, 1877, volume 1, volume 2

Articles connexes

- Siège de Paris (1870-1871)

- Journaux de la Commune de Paris

- Ordre de bataille de l'armée versaillaise

Lien externe

- Éphéméride de la Commune de Paris

Cartes

- Paris en mai 1871. Plan indiquant les opérations de l'armée contre l'insurrection / dressé par L. Meunier ; et P. Rouillier

- Charles Proles Commune de Paris, 1871, La semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871

v · m Chronologie de l'histoire de quelques villes du monde | ||

|---|---|---|

| Afrique du Nord |  | |

| Afrique subsaharienne | ||

Allemagne Allemagne | ||

Autriche Autriche | ||

Belgique Belgique | ||

Brésil Brésil | ||

Canada Canada | ||

Espagne Espagne | ||

États-Unis États-Unis | ||

France France |

| |

Italie Italie | ||

Japon Japon | ||

Portugal Portugal | ||

Royaume-Uni Royaume-Uni | ||

Russie Russie | ||

Slovaquie Slovaquie | ||

Tchéquie Tchéquie | ||

Turquie Turquie | ||

Portail de la France au XIXe siècle

Portail de la France au XIXe siècle  Portail du marxisme

Portail du marxisme  Portail de Paris

Portail de Paris