Ishtori haFarhi

| Naissance |  Provence  |

|---|---|

| Décès | ou  Palestine  |

| Domiciles | Perpignan, Barcelone, Majorque  |

| Activités | Explorateur, médecin, traducteur, rabbin, topographe  |

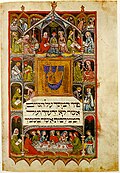

כפתור ופרח (d)  |

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Isaac ben Moïse (hébreu : יצחק בן משה Yitzhak ben Moshe ), surnommé Ishtori haFarhi (hébreu : אשתורי הפרחי) est un rabbin, traducteur et voyageur de la période des Rishonim (Espagne, 1280 - Palestine, 1355).

Parti en Palestine à la suite de l'expulsion des Juifs de France, en 1306, il y rédige un traité de Loi juive relatif à la Terre d'Israël, le Sefer kaftor ouferah, qui contient une description assez précise de ses voyages et visites.

Biographie

Isaac ben Moïse naît à Florenza, en Andalousie d'où son surnom (« fleur » se dit peraḥ en hébreu), d'une famille originaire d'Arles. Lui-même se désigne comme Ish Tori (« homme de Tours » ?)[1].

Son père l'envoie étudier chez son grand-père, Nathan ben Meïr de Trinquetaille (quartier d'Arles sur la rive droite du Grand-Rhône), un tossafiste qui fut également le maître de Nahmanide. À 19 ans, il se rend à Montpellier pour étudier l'astronomie auprès de Jacob ben Makhir. Il étudie également le latin, l'arabe, ainsi que les œuvres d'Aristote, d'Hippocrate, de Ptolémée et de Galien.

Après l'expulsion des Juifs du royaume de France en 1306, il s'installe à Perpignan pendant sept ans, et y effectue diverses traductions. Il séjourne également à Barcelone et Tolède. Il décide de partir en Palestine vers 1312. En 1313, il passe d'abord par le Caire. La communauté juive de Jérusalem tente de le persuader d'y rester, mais il préfère, au vu de l'atmosphère anti-maïmonidienne, de s'installer dans la localité de Beth Shéan.

Au cours des sept années suivantes, il explore la région pour voir les lieux, la faune et la flore mentionnées dans le Tanakh. Selon ses recherches, il identifie 180 endroits dont les noms sont cités dans le Tanakh et le Talmud. Il est par exemple le premier à identifier les sites d'Ousha, Modiin et Bétar.

Œuvres

Ses recherches sur l'histoire, la géographie, la faune et la flore et sont consignées dans son livre Sefer Kaftor ouFerah (« Le Livre du Bouton et de la Fleur »). Il emporte avec lui le manuscrit, corrigé par le Rav Baroukh de Jérusalem, mais ledit manuscrit disparaît après la mort de son auteur. Toutefois, l'une des nombreuses copies de l'ouvrage mises en circulation, est retrouvée en 1515 par Isaac Kohen Sholal, le Naggid d'Égypte, et imprimée entre 1545 et 1548 à Venise par Meïr ben Jacob Frantz, qui l'attribue erronément au naggid. David Conforte est le premier à attribuer le livre à Farḥi. Une seconde édition est réalisée à Berlin (1849, ed. Hirsch Edelman), et une troisième à Jérusalem (deux vols., 1897-98, ed. Moses Luncz).

Ses autres œuvres sont :

- Targum Sefer Refou'ot, traduction de l'ouvrage médical De Remediis d'Armengaud Blaise.

- Sefer ha-Kaboussim, ouvrage médical traduit du latin par Eliya ben Yehouda.

- Maamar be-Biour Daat (« Dit au sujet de l'Explication de la Foi »).

- Shoshanat ha-Melek (« Le Lys du Roi »).

- Batte ha-Nefesh (« Les Maisons de l'âme »).

- Shaar ha-Shamaim (« La Porte des Cieux »).

Les 4 derniers ouvrages sont perdus, excepté les passages cités dans Kaftor ouFerah.

Notes et références

- ↑ Encyclopedia Judaïca

Cet article contient des extraits de l'article « FARḤI (PARḤI), ESTORI » par Richard Gottheil & M. Franco de la Jewish Encyclopedia de 1901–1906 dont le contenu se trouve dans le domaine public.

Cet article contient des extraits de l'article « FARḤI (PARḤI), ESTORI » par Richard Gottheil & M. Franco de la Jewish Encyclopedia de 1901–1906 dont le contenu se trouve dans le domaine public.

- (he) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en hébreu intitulé « אשתורי הפרחי » (voir la liste des auteurs).

Liens externes

- Sefer Kaftor ṿa-feraḥ, édité par H. Edelmann, éd. Zittenfeld 1852

v · m Période des Rishonim (1038 - 1565 EC) | ||

|---|---|---|

| Rishonim ashkénazes |  | |

| Rishonim séfarades | ||

| Rishonim de « Provence » | ||

| Rishonim d'Italie |

| |

| Rishonim d'Orient |

| |

| Évènements majeurs au cours de la période | ||

| Activité intellectuelle | ||

Portail de la culture juive et du judaïsme

Portail de la culture juive et du judaïsme