Sicilienne (danse)

Pour les articles homonymes, voir Sicilienne.

| Fichier audio | |

| Siciliana de la sonate pour flûte en mi bémol majeur de Bach | |

modifier  |

La sicilienne (en italien : siciliana, parfois alla siciliana) est une danse traditionnelle vraisemblablement originaire de la Sicile, à caractère pastoral, bucolique et sentimental.

Caractéristiques

La sicilienne se présente généralement sous une forme ternaire « ABA », à

ou

ou

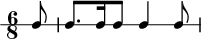

. Elle fait partie des « danses gayes dont l'air va en sautant », avec la forlane et la gigue (selon Sébastien de Brossard)[1]. La forlane étant au plus proche, mais très ralentie. Le rythme caractéristique de la sicilienne, faiblement accentué[2], est iambique[1] :

. Elle fait partie des « danses gayes dont l'air va en sautant », avec la forlane et la gigue (selon Sébastien de Brossard)[1]. La forlane étant au plus proche, mais très ralentie. Le rythme caractéristique de la sicilienne, faiblement accentué[2], est iambique[1] :

Les autres caractéristiques comprennent souvent la tonalité mineur, une douce mélodie lyrique un peu triste[2], un accompagnement balancé (évoquant la barcarolle)[3] et des cadences utilisant la sixte napolitaine[4]. Plus rarement on trouve un rythme  .

.

avec une mesure à

avec une mesure à

[5].

[5].

Histoire

Bien que les termes siciliana, ou alla siciliana soient attestés en Italie dès la fin du Moyen-Âge (mention en 1389), des éditions de Petrucci (1505), le lien avec cette forme musicale et le folklore chorégraphique sicilien n'est pas prouvé[1],[3]. Johann Gottfried Walther dans son Musicalisches Lexicon (1732)[6], range la sicilienne dans les canzonette[5]. Selon Quantz (1752), la mélodie ne doit pas être ornée pour en conserver son rythme[4],[7] :

« Un alla sicilliana, dans la mesure de douze pour huit melée des notes pointées, doit être joué fort simplement, presque sans tremblemens & point trop lentement. On n'y peut employer guère d'agrémens, excepté quelque Double croches coulées & quelques ports de voix : parce que c'est une imitation d'une dance des Bergers Siciliens. Cette règle trouve aussi lieu dans les Musettes & Bergeries Françoises. »

Période baroque

Elle s'affirme aux XVIIe et XVIIIe siècles dans la musique instrumentale et vocale[8]. Les airs utilisés dans les scènes pastorales des opéras, sont plus lents que la danse d'origine et très présents, notamment chez Alessandro Scarlatti (lui-même natif de Palerme), qui les note aria siciliana, dans une mesure à

. Bien que de caractère modéré ou lent, on trouve chez Scarlatti un exemple d'allure vive, peut-être se référant à une forme plus ancienne : Aria detta la Sicilliana qui porte la mention Allegro[1].

. Bien que de caractère modéré ou lent, on trouve chez Scarlatti un exemple d'allure vive, peut-être se référant à une forme plus ancienne : Aria detta la Sicilliana qui porte la mention Allegro[1].

Sporadiquement, on la trouve en France chez François Couperin, Jean-Marie Leclair et quelques autres[1].

Dans le champ italien ou italianisant, plusieurs compositeurs célèbres l'utilisent, tels : Corelli (Concerto de Noël, op. 6 no 8), Antonio Vivaldi (dernier mouvement du Concerto grosso op. 3 no 11, Concerto pour flûte op. 10 nos 3 Il gardellino et 5), Tartini (mouvement initial de la sonate Trilles du diable), Domenico Scarlatti, Bach (mouvements lents de Sonates, telle que la sonate en sol mineur pour violon ou pour flûte BWV 1031, l'aria de basse de Passion selon saint-Jean après la mort du Christ, Concerto pour 3 clavecins en ré mineur, BWV 1063 noté alla siciliana, Concerto pour orgue BWV 596), Haendel (sonates, Concerto pour orgue op. 4 no 5 et oratorios) et Telemann.

Fin XVIIIe et XIXe siècles

Quasiment abandonnée par les compositeurs classiques et au XIXe siècle, la sicilienne apparaît cependant « dans l'esprit », chez Mozart (Concerto K.488, Adagio ; dans le Finale, du Quatuor K.421, ou dans l'aria Ach, ich fühl's, es ist verschwunden de La Flûte enchantée) ; Boccherini (Quintettes op. 49 [G.365-369]) ; elle est présente dans le second mouvement du Quintette avec clarinette, op. 107 de Reicha et dans la 7e des Variations sur un thème de Haydn chez Brahms (1873)[1] et la 19e des Variations Haendel.

Elle est présente dans la première suite de L'Arlésienne (section centrale « Carillon ») de Georges Bizet et notée « Sicilienne » par Ernest Chausson dans le second mouvement du Concert (1891)[1] et Fauré, qui écrit une partition sur cette forme, dans le troisième entracte de la musique de scène, Pelléas et Mélisande (1898)[3].

XXe siècle

| Fichier audio | |

| Prélude en si mineur, opus 32 no. 10 de Rachmaninoff | |

modifier  |

Au XXe siècle, la sicilienne réapparaît chez Stravinsky (Pulcinella), Ottorino Respighi (no 3 des Antiche arie e danze), Philippe Gaubert (Sicilienne pour orchestre, 1914), Rachmaninoff dans son opus 32 (nos 2, 10 et 11), Duruflé (Suite pour orgue, opus 5), Paul Hindemith (Sonate pour orgue no 2), Roussel dans la Suite opus 14[2], Ghedini (Partita pour orchestre, 1926) et Ned Rorem (Sicilienne pour deux pianos, 1950).

Plus proche de nous encore, Kurtag en fait usage pour son Kafka-Fragmente, op. 24 (1987) dans « Der wahre Weg ».

La Valse du Parrain de Nino Rota (Le Parrain, 1972), est une sicilienne[9].

Notes et références

- ↑ a b c d e f et g Honegger 1976, p. 935.

- ↑ a b et c Candé 1983, p. 508.

- ↑ a b et c Tassart 2005, p. 930.

- ↑ a et b Gammond 1988, p. 695.

- ↑ a et b Lacas 1985, p. 2749.

- ↑ (de) Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 139 [lire en ligne].

- ↑ Johann Joachim Quantz, Essai d'une méthode pour apprendre à jouer de la flûte traversière : avec plusieurs remarques pour servir au bon goût dans la musique, Berlin, Chretien Frederic Voss, (OCLC 1040535866, lire en ligne), chap. 14 (« De la manière dont on doit jouer l'Adagio »), p. 145, § 22.

- ↑ Encyclopédie de la musique 1995, p. 726.

- ↑ (en) Franco Sciannameo, Nino Rota's The Godfather Trilogy : A Film Score Guide, Scarecrow Press, , 212 p. (ISBN 978-1-4616-6424-6, lire en ligne).

Sources

- Marc Honegger, « Sicilienne », dans Dictionnaire de la musique : technique, formes, instruments, Éditions Bordas, coll. « Science de la Musique », , 1109 p., Tome I & II (ISBN 2-04-005140-6, OCLC 3033496), p. 934–935.

- Maurice Tassart, « Sicilienne » dans : Marc Vignal (dir.), Dictionnaire de la musique, Paris, Larousse, (1re éd. 1982), 1516 p. (ISBN 2-03-505545-8, OCLC 896013420, lire en ligne), p. 930.

- Roland de Candé, Nouveau dictionnaire de la musique, Paris, Édition du Seuil, , 670 p. (ISBN 2-02-006575-4, OCLC 10882498, BNF 37198037), p. 508.

- Pierre-Paul Lacas, « Sicilienne », dans Encyclopædia Universalis, vol. Thesaurus index, vol. III, (OCLC 995602597, BNF 34302426, lire en ligne), p. 2749.

- Peter Gammond et Denis Arnold (dir.) (trad. de l'anglais par Marie-Stella Pâris, Adaptation française par Alain Pâris), Dictionnaire encyclopédique de la musique : Université d'Oxford [« The New Oxford Companion to Music »], t. II : L à Z, Paris, Éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », (1re éd. 1988), 987 p. (ISBN 2-221-05655-8, OCLC 19339606, BNF 36632390), p. 695.

- Encyclopédie de la musique (trad. de l'italien), Paris, Librairie générale française, coll. « Le Livre de poche/Pochothèque. Encyclopédies d'aujourd'hui », , 1 142 (ISBN 2-253-05302-3, OCLC 491213341), p. 726–727.

Liens externes

- « Sicilianas » (partition libre de droits), sur le site de l'IMSLP.

v · m Genres de la musique classique | |

|---|---|

| Listes de genres | |

| Genres non dansés |

|

| Danses | |

Portail de la danse

Portail de la danse  Portail de la musique classique

Portail de la musique classique  Portail de l’Italie

Portail de l’Italie  Portail du baroque

Portail du baroque